“淮河流域蚌埠一抹7300多岁的莞尔一笑见过吗?”“秦岭深处六千年前的深情凝望打动你了吗?”“四千年前西北汉子为何有两行热泪”……8月16日,2025上海书展现场,《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》作者翁淮南抛出一串问号,引得台下观众频繁互动。

以“我们是谁:来自中国面孔与中华大地的万年对话”为主题,中国国家博物馆图书资料部主任翁淮南、上海博物馆副馆长陈杰、华东师范大学中文系教授罗岗齐聚东方读书会第19期,探讨面孔背后蕴含的民族情感、智慧与价值观,解读何以中国的文化密码。

从“小面孔”读懂“大文明”

“中国面孔是独特的中华文明标识。当我们梳理了收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、珍藏在典籍里的书画时,一张张可信、可爱、可敬的鲜活中国面孔便从记忆深处走了出来。”翁淮南说。

《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》作为“解读中华文明标识”系列开山之作,从全球文物藏品中精选50件展现“中国面孔”的代表性文物,从20万年前“北京人”面孔,到青铜时代的沉思者,从秦汉戍边将士到丝绸之路开拓者与海上和平守护者,通过高清影像与严谨考据,努力打开一个让世界读懂中国的窗口。

每一张中国面孔都有可能成为世界理解人类的共同语法。比如,八千多年前的草原“老祖母”以简练手法传递了先民对“人”的认知与精神世界的表达,成为研究中国北方新石器时代晚期社会、宗教与艺术的珍贵实物资料。我们为何会长着中国面孔?我们为何成为我们?在作者看来,“这看似一个简单问题,其实是古老中国产生的哲学话题。透过中国面孔与中华民族的千年对话,能清晰瞧见中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,增强我们做中国人的志气、骨气、底气。”

那么多张“中国面孔”,如何选?文物上呈现的面孔表情有平淡、欢喜、幽默、愤怒、悲伤,也有自信、勤劳、勇敢、智慧、坚韧,既“可信、可爱、可敬”,又“真实、立体、全面”。物证上,这些文物来源于不同时期、不同地域、不同民族,涉及陶器、瓷器、玉器、青铜器、壁画、石刻、雕塑、书画等。

在陈杰看来,文物上的面孔蕴含着巨大的信息量,它们不仅记录了古人的生活习惯、宗教信仰和精神文化,也见证了中华大地上各文明的交流与融合。这种开放包容的姿态,正是中华文明的重要特质。“相信未来可能还有更多可选可写的面孔。”以古蜀地的三星堆文明为例,他解释道,“蜀”字本身就很有意思:上面是一个“目”,正是眼睛的造型。三星堆遗址中出土的许多面具和人像,都极为突出眼睛这一部位,包括纵目或菱形眼睛的夸张形态,这被认为是当时人们表达神力的一种重要信仰符号。“通过对这些历史人像的解读,学术界可以获得极为丰富的历史信息。”

“在看脸的时代,这是一本看脸的书。”罗岗评价,《中国面孔》回应时代关切,让读者从“小面孔”读懂“大文明”,用物证讲述中华文明跨越万年的精神图谱,“从美学上来说,书中选的很多都是古代陶俑,面容粗犷,保留了人类当时比较纯真质朴的状态。”全书不仅解读文物,更聚焦于文物上易被忽略的“面孔”,用传世文献和地下实物相互印证,深化了对历史的理解,而这恰恰代表了中华民族不同个体或群体,展现了中华文明丰富面貌。这种跨学科的讲述方式,体现了从“物”到“人”的创造性转化——文博故事不再是冰冷陈列,而是赋予文物“人格”,让读者从中一窥鲜活的古人智慧与生活温度。

从“记忆”到“认同”的情感递进

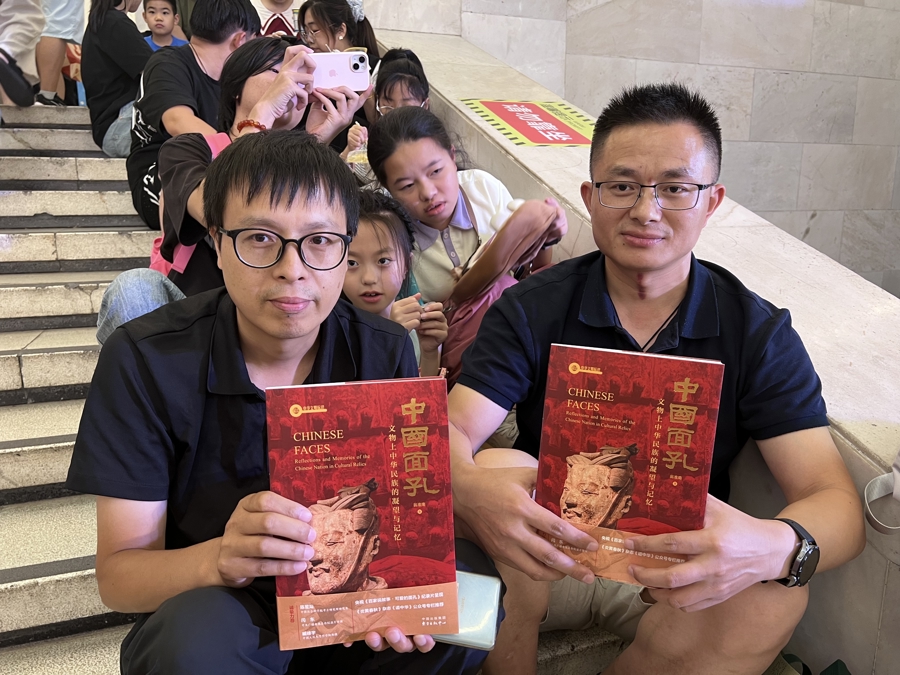

签售环节排起的长队中,不少都是父母带着孩子听讲座买书。从事贸易工作的刘先生与卢先生组团逛展,分别下单,“听了觉得有收获,这本书的编排既有历史的厚重,又有现实的温度,也会陪孩子共读。通过书籍这种润物细无声的教育,让小朋友油然而生文化自信。”

无论是古代丝绸之路贸易带来的文化影响,还是近代外来文化的传入,中华文明始终以自己独特的方式吸纳外来文化,并将其融入本土文化中。

如何完成从“记忆”到“认同”的情感递进?在场嘉宾谈到,当读者在文物中找到与自身文化基因的连接,民族认同感便会自然生长。这些文物不仅是中国的,更是人类共同的文化遗产,为世界理解中国提供了具象化入口。

“中国面孔”中的沟壑不仅是生理的皱纹,更是坚韧民族精神的彰显,是“天行健”的象形表达。中国面孔同中华大地的万年对话,不仅关乎“我们是谁”,更指向“人类走向何处”的时代命题,从而让读者寻找心底的精神慰藉。在翁淮南看来,这也是寻找文化意义上的“中”,即“根与魂”。

东方出版中心党委书记、执行董事陈义望透露股票配资平台开户,“解读中华文明标识”系列将持续出新,发挥文博出版相对优势,打造更多传播中华优秀传统文化的精品力作,努力打开让世界读懂东方的窗口,更好讲述中华文化故事、中国典籍中的故事、中国文物中的故事。

鼎盛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。